In Cina, no in Tibet, in due posti insieme – 2010/2

Sono a disposizione 157 mappe, scala 1:350.000, anno 2009, stampa in A3.

5 agosto – Finalmente in Tibet faticosamente perché siamo stati bloccati da una frana a 20 chilometri dal confine. Il monsone nepalese ci crea qualche problema anche se di molto inferiore ai disastri che gli scrosci d’acqua stanno facendo sulle dorsali pakistane e cinesi. Per fortuna due caterpillar sono all’opera e in un paio d’ore ripianano il misfatto permettendo alla lunga teoria di mezzi di raggiungere a Kodari il Ponte dell’Amicizia, che lega i due versanti di una valle verde e stretta fronteggianti il Nepal e la Cina.

Il confine chiude alle 17.00 di Pechino (distante 5000 chilometri ma onnipresente per legge, anche sull’ora del tramonto) pertanto abbiamo un tempo limite ben preciso.

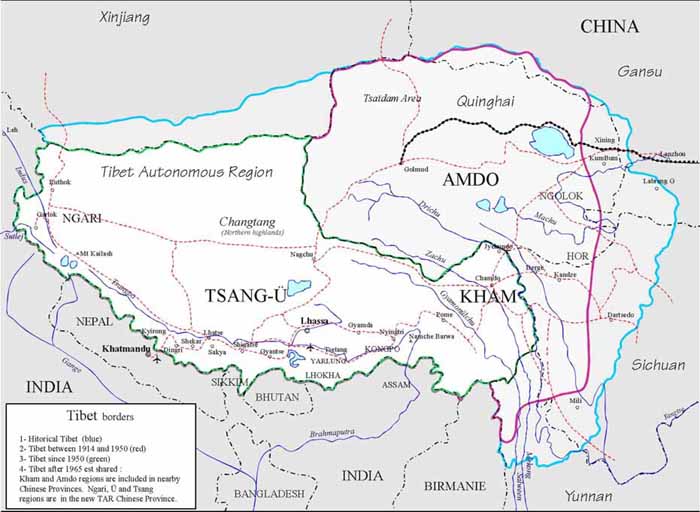

Dalla parte nepalese baracche e militari in mimetica, dalla parte cinese militari in uniforme di lusso e guanti bianchi ad accoglierti e a farti le pulci. In particolare viene controllato ogni libro e ogni mappa per verificare in che modo sia scritto Tibet. Il Tibet, infatti, non può che essere cinese e solo cinese: se sulla mappa o sul depliant ci fosse un minimo accenno o un’equivoca interpretazione con qualche spazio di autonomia sarebbero guai.

La Cina è Cina: si vede in questi dettagli polizieschi ma anche per il fatto che, in pochi chilometri, si entra in un mondo dove c’è elettricità e acqua calda, case accoglienti e negozi riforniti di tutto, l’onnipresenza di China Mobile e di China Post. Quanto vale questo per i Tibetani, per gli Han e per il mondo intero… una valutazione obiettiva non credo sia possibile, io stesso quando viaggio sono influenzato dalle mie necessità del momento ed è facile perdere la capacità dello sguardo lungo nel futuro per capire cosa è meglio.

Per esempio arrivo a Nyalan dove, solo 4 anni addietro, il nostro attuale hotel Snowland era descritto come il migliore: una casa privata di quattro stanze molto spartane. Oggi è una casa di tre piani con quasi tutti i confort: più Cina e meno Tibet, è vero però… E anche questo fa parte del giudizio complessivo.

6 agosto – Trasferimento da Nyalam a Shekar: al posto della pista descritta nel 2007 ci sono circa 200 chilometri di ottima strada con qualche check point rapido, solo alle porte della città trascrivono i dati dei nostri passaporti (noi intanto viaggiamo tranquilli senza visto cinese, con il permesso di transito per il Tibet che ci verrà ritirato alla partenza da Pechino).

Ma ecco che al Lalung La – il passo a 5.050 metri – tocchiamo finalmente la neve, le montagne continuano a nascondersi, noi combattiamo il disagio di chi non è abituato a queste quote, che ormai ci perseguiteranno nei prossimi giorni muovendosi sempre tra i 3600 e i 5200.

Intanto l’Everest si nega tra le nubi profonde: pranziamo senza di lui a Tingri in un ristorante tipicamente tibetano e pernottiamo a

Shelkar o Shekar, chiamato anche “New Tingri”.

Il Tibet è uno di quei posti dove, con piacere, senti aumentare su di te la pressione. Intendo quella atmosferica: ogni passo verso un santo monastero costa una fatica improba al sedentario milanese cinquantenne, il quale ama la pressione della discesa che conta con un preciso aumento di millibar sui propri polmoni, traducendosi in una maggiore quantità di ossigeno.

Om Mani Padme Hum: letteralmente può essere tradotto come Salve o Gioiello nel fiore di loto ed è il mantra perpetuamente recitato in ogni tempio e filanda, scandendo il tempo in modo ossessivo.

- Oṃ (bianco) collegato al Buddha Ratnasaṃbhāva, protegge dall’orgoglio quindi dal destino dei deva;

- Ma (verde) collegato al Buddha Amoghasiddhi, protegge dalla gelosia, quindi dal destino degli asura;

- Ṇi (giallo) collegato al Buddha Śākyamuni (oppure a Vajradhara, in tibetano Dorje Chang, Buddha eterno raffigurazione dell’Adi-Buddha), protegge dall’ignoranza, quindi dal destino degli uomini.

- Pad (blu) collegato al Buddha Vairocana, protegge dall’ottusità e dall’oscurità mentale, quindi dal destino degli animali;

- Me (rosso) collegato al Buddha Amitābha, protegge dall’avidità, quindi dal destino dei preta;

- Hūṃ (nero) collegato al Buddha Akṣobhya, protegge dall’ira e dall’odio, quindi dal destino infernale.

È sulla via per Shegar che entriamo nel nostro primo tempio lamaista tibetano: qui ogni visita a un tempio è una scalata, ogni volta si tratta di raggiungere una delle più alte vette delle Alpi e, con una certa frequenza, superarle perché il tempio è sempre proprio arroccato in alto, sopra il villaggio che è già ben oltre i 4000.

Lungo la strada capita di essere accompagnati da qualche ragazzino del villaggio che recita il solito mantra laico e globale: “Come ti chiami? Io mi chiamo…! Da dove vieni? Io vengo…!”. “The cat is under the table”, “the book is on the table”: insomma i rituali linguistici usuali. Lungo la salita, mano a mano che si incontrano le preghiere disposte a margine del sentiero da fare girare in senso orario perché la latta preghi per noi, il medesimo ragazzino intona il suo Om Mani Padme Hum. Tu a questo punto del percorso hai già poco fiato, se sono i primi giorni hai anche mal di testa, non hai nessuna voglia di continuare il gioco “Come ti chiami? Io mi chiamo…! Da dove vieni? Io vengo…!”. Ameresti il silenzio della fatica per sentire meglio la spiritualità del luogo (che a quelle quote e da quelle parti è necessaria e fa parte del paesaggio).

In cima il monastero ti accoglie con le fumiganti lampade al burro di yak, impregnato di odori e di suoni che si muovono con vibrazioni profonde. I monaci dal saio rosso ti raccontano della santità dell’ultimo lama morto tre anni prima, di cui sono sopravvissute al fuoco della pira mortuaria la lingua e gli occhi, organi custoditi con necrofila gelosia nelle profonde sale. A te bastano le tue gambe per affrontare la discesa. Il ragazzino sempre accanto riprende il suo mantra che, prosaicamente, si trasforma in un Om Money Padme Hum, richiesta giustificata per il il semplice fatto di avere condiviso non invitati la fatica della salita, in cui hai dovuto anche fare il socievole… Il nuovo mantra risuona costante, seppure lontano dalle guide e dai pellegrini che deplorano questa forma di accattonaggio che va purtroppo diffondendosi tra i ragazzini. In ogni caso la contaminazione mantrica degli “Om” è una prima conseguenza delle contaminazioni culturali globali.

Ai piedi della discesa un gruppetto di donne tibetane tra i 50 e i 70 anni fila la lana, ci accoglie con un sorriso che fa una sola dentatura completa per il gruppo intero e ci chiede una fotografia che manderemo a un indirizzo scritto in cinese.

7 agosto: furia rivoluzionaria.

Poco prima di Shigatse arriviamo al piccolo monastero di Narthang, distrutto durante la rivoluzione culturale e ora ricostruito sulle macerie degli stupa antichi. I monaci mostrano una buia biblioteca dove si conservano circa 6000 matrici in legno degli antichi libri sacri: si tratta di tavolette scure, di legno inciso, che recitano per la stampa le preghiere lette dai monaci nella sala delle assemblee del tempio. Prima della rivoluzione culturale cinese ce ne erano almeno il doppio, quanto resta è stato salvato dai tibetani nascondendoli nelle case.

Purtroppo, nessun volume è arrivato completo al presente, i pezzi si sono persi consumati nel tempo, nelle ruberie e nei camini di inverno, recitando il fumo le preghiere, in questa religione dove si delega ai cavalli del vento (le bandiere colorate) e al rotolare dei barattoli di latta l’esercizio della parola con Dio.

I medesimi monaci raccontano quasi in lacrime le storie di quando i giovani soldati della rivoluzione brindavano a birra e whisky sugli altari sacri, disperdendo le reliquie. Allora mi vengono alla mente i racconti dei miei vecchi amici frati intenti a ricercare, tra gli antiquari milanesi, le antichità sopravvissute alla medesima furia iconoclasta dei fraticelli sessantottini. Perché, in forma non molto diversa, anche questo è capitato in Italia. Oggi Pechino si limita a contingentare il numero delle nuove adesioni di giovani al convento. A richiedere un permesso speciale per donare una statua al tempio oppure per portarvi le ceneri di un morto. In pratica, tutto è vietato ma tutto è possibile se si ha il permesso con il timbro giusto. Mi sembra una forma molto abile di stabilizzazione e di mantenimento del potere, capace anche di garantire la perfetta istituzionalizzazione del favore personale.

Questa è la Cina del controllo. Ma è anche la medesima Cina che oggi rende possibile andare da Kathmandu a Lhasa in un paio di giorni per 1000 chilometri, tutto su asfalto. Solo fino a 5 anni fa era impossibile e le auto si bloccavano nel fango delle piste. L’asfalto oggi corre più veloce delle automobili! Sta tracciando in Tibet nuove reti di scambio certamente promosse e controllate dai cinesi. Forse è meno romantico per il turista e costa assai, in altri ambiti, alla popolazione locale. Che d’altra parte è la sola che possa valutare la giustezza dello scambio.

8 e 9 agosto: medioevo versus modernità.

Shigatse e poi Gyantse: non siamo a Lhasa ma siamo nel cuore del buddismo lamaista tibetano. Il Tashi Lumpo di Shigatse è il secondo complesso di templi più importante, secondo solo a Lhasa, ce lo testimonia la lunga fila di pellegrini locali che si mischia con la maggior parte dei turisti cinesi in cerca dell’esotico vicino. Come Narthang anche Tashi Lumpo ha subito la sorte della distruzione e della ricostruzione fraterna. Il complesso monacale è assai ampio, spalmato sulla collina di ingresso alla città solcata da un viale a quattro corsie lampionato.

Il medesimo viale sarebbe zona pedonale fino al carrefour centrale di Shigatse, ma a nessuno è chiaro il senso della indicazione considerata la costante necessità di badare alle automobili che sfrecciano. L’imponenza del Tashi Lumpo è tuttavia superata dal maggior senso di intimità che, il pur grande monastero di Gyantse, ci comunica. Sarà forse perché entriamo quando nella sala principale i monaci ritmano le preghiere con la voce e i tamburi, o per la penombra delle sale in cui si affacciano Budda e santi protettori.

Qui ci ritroviamo nello stereotipo occidentale perfetto del buddismo tibetano, fatto di contemplazione mistica intensa come solo il cielo, più vicino a quelle quote, permette. Non può non piacere, mi piace e ci piace. Anche se sappiamo che si tratta di uno stereotipo che dimentica le uccisioni fratricide tra berretti gialli e rossi, il brigantaggio fino a poco tempo fa diffuso, un governo del paese ancora teocratico e medioevale quando il mondo già era incamminato sulla via delle modernità. Insomma, nel senso comune occidentale la realtà tibetana è stata contrabbandata dal senso mediatico di attori e calciatori convertiti all’”Om”. Ma non è proprio così. Nessun fraintendimento: qui la Cina sta facendo un’opera attenta di eliminazione della identità locale e, soprattutto, di supremazia politica. E non si può che essere contrari a ogni forma di sopraffazione culturale. Ma non si può credere che la Cina abbia combattuto un regime democratico e neppure almeno moderno: essa ha portato una brutale modernità là dove c’era il medioevo e, forse, avrebbe continuato a esserci. Come le due cose possano stare insieme, sviluppo sulla via delle modernità e tutela delle radici culturali, è il grande dibattito del mondo che stiamo vivendo, spesso confuso tra i fumi del sogno di quanto abbiamo perso e che vorremo ritrovare costringendo gli altri ad essere come eravamo noi.

La nostra guida è una giovane tibetana di 20 anni totalmente incompetente e maldisposta. La sua famiglia era troppo povera per mantenerla, non disponeva né di una casa adeguata né della terra da coltivare per il sostentamento. Così la inviò in India da uno zio monaco, insieme ad altri due bambini sherpa. Restò in India tredici anni, andando a scuola appena possibile e conseguendo l’undecimo grado di scolarità prima di rientrare a casa, essendo migliorate le condizioni economiche. Di quegli anni racconta con piacere, che le fa luccicare gli occhi ancora adesso, il fatto che ogni anno la scuola le fornisse due paia di scarpe, due gonne, due camicie e due camicette. Certo non di marca. Era ricca.

Al mercato vecchio di Shigatse ci insegue una donna anziana tibetana, con una bella collana al collo di turchesi, ambra, corallo e altro. Le collane che pesano al collo e nella tradizione di famiglia. Noi abbiamo già girato in lungo e in largo e acquistato. “Non ho soldi, non ho soldi, comprate la collana. So che avete già comprato quella che hai al collo.”, ci incita la vecchia indicando la collana di Irene. La comunicazione è nella lingua esclusiva di ciascuno dei parlanti ovviamente! Lei è anziana, senza soldi, la collana è bella: come ho scritto prima tutte le giustificazioni morali per concludere un affare senza pentimenti.

Ci si accorda in maniera equa e si conclude. Ben fatto. E l’anziana si gira al banchetto del mercato a cinque metri di distanza, da i soldi alla giovane del banco – forse sua figlia – mentre il marito siede in silenzio col cappellaccio. Non c’è dunque stupore ma risa quando, infilando un’altra collana banale, torna da me con la medesima tiritera. Vecchia figlia di una scimmia e di una orchessa, come lo sono tutti i tibetani, testimonia un’antica leggenda! Le risate coinvolgono tutti. Il marito siede sul vecchio cuscino probabilmente abituato a queste vicende. Io mi siedo accanto a lui e, ognuno nella sua lingua, concorda nella tragica utilità della donne. Si ride tutti di nuovo ed è riso genuino perché non c’è mai stata malizia pari a quella consumata con ogni caffè senza scontrino a Milano.

10 agosto: strade del Tibet. Circa 400 chilometri di strada ottima ci portano fino a Tsedang. Paesaggi di alta montagna, tra laghi e ghiacciai attraverso i tre passi Simi La, Kahro La e Khambo La per scendere alle rive del Bramaputra. Insomma si oscilla tra i 5000 e qualcosa e i 3500 metri, ma ormai ci sentiamo abituati, almeno la testa non duole anche se la partita a pallone si può scordare.

La lunga discesa dal Khambo La al Bramaputra, in 25 chilometri di asfalto con duemila metri di dislivello mostra la capacità del driver. Come sempre la prima e unica regola di guida in Tibet è: la strada è a senso unico a tuo favore, fino a quando un fatto non ti dimostra il contrario. Così è anche per le due corsie nuove che si attorcigliano sui fianchi scoscesi, la discesa del land cruiser 4500 è costante, sempre in terza marcia tra i 1600 e i 2200 giri e, spesso, non si vede dietro al dosso, che “ dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”. Il grande santo fiume ci accoglie in fondo e ci guida a levante su un’altra nuova strada del 2004 (quella del passo è del 2009).

Le strade. Un grande tema tibetano siano di asfalto o di acciaio. Tutte nuove hanno ridotto i tempi di percorrenza di almeno cinque volte nel paese, diventando strumento di unione perché connettono e di separazione perché portano dentro la diversità.

Valgono una riflessione

“和谐”

Primo commento: ricordo nel 2007, a una conferenza mondiale sulle migrazioni in Australia, quando Li Wenliang, Commissario della State Ethnic Affairs Commission della Repubblica Popolare Cinese, smise di parlare a una platea di circa 800 delegati e si aprì il dibattito: fu il silenzio gelido e imbarazzato di tutti di fronte alla teoria dell’armonia sociale appena decantata come politica del paese. La sua presenza era importante per la conferenza, le sue parole tutte orientate al tema della armonia tra le differenti culture della Cina e alle politiche per sostenerle stridevano alle orecchie degli occidentali che avevano ancora negli occhi le immagini del Tibet o degli Uiguri. Mi alzai e presi la parola per dirgli che ero molto soddisfatto di quanto avevo ascoltato e pertanto gli chiedevo di condividere con tutti noi la ricetta magica dell’armonia cinese, considerato quanto stava avvenendo appunto in Tibet e Xinjiang per mano militare. Nuovo imbarazzo e poi applauso liberatorio degli ottocento. Ero orgoglioso di me, inutile negarlo.

Secondo commento: il Tibet oggi è percorso da ampie strade, che rendono possibile le comunicazioni con il mondo, punteggiate da cartelli pubblicitari con frequenti richiami alla necessità di costruire una società in armonia. Il fatto che resta è che alle 18, da Tsedang, ho potuto raggiungere le tombe degli antichi re tibetani e ritornare in città percorrendo i circa 60 km andata e ritorno in un’ora. Fino a molto meno di 60 mesi fa avrei impiegato una giornata.

Terzo commento: proprio nel solito tempio lamaista, questa volta costruito sulla collinetta delle antiche tombe reali, ho ascoltato un monaco, che là vive da solo, cantare le sue litanie al suono di tamburo, piatti e campanello. Tutto da solo: tacabanda. Nelle ombre rosse intense del tramonto e delle fiammelle delle lampade al burro. Suggestivo. Questo è il Tibet che voglio mantenere perché mi ci ritrovo nel tempo limitato che mi è concesso per un viaggio.

Sintesi: quanto siamo intortati dalla galera mediatica del vip neo buddista, meglio se attore o calciatore, e dagli interessi della politica. Ma anche della scienza, per quella parte che vorrebbe preservare le culture come oggetti da studiare, dentro agli zoo culturali, evitando le contaminazioni in nome di un rispetto astratto. Questo Tibet cambia a velocità impressionanate. Le strade lo testimoniano ciascuna con la sua data di nascita stampata su un cartello, tutte troppo giovani “per andare a scuola”. Queste strade stanno ai tibetani come restano a noi le nostre televisioni quando abbandoniamo il tempio del misticismo turistico sulla collina. Quello del nostro misticismo, non del loro che prima di quanto noi si supponga si abitua a convivere con l’asfalto e l’elettricità. Anche se questo a noi crea delusione che rompe il sogno: mai diventi realtà il sogno, che la bellezza loro è di restare tali! Certo i cinesi non sognano: fanno. E le opere restano. La loro politica dell’armonia, dunque, passa con molta probabilità attraverso le strade della quotidianità, che per l’uomo da sempre sono fatte di calci e di pugni. In fondo, i cinesi fanno più male ai nostri sogni tibetani che non ai tibetani che vivono le alte terre.