Tra gli Yanomami dell’Alto Orinoco, il bongo e le pitture – 1997

27 Aprile 1997

Ore 7.00 saliamo sul bongo , imbarcazione ricavata da un tronco cavo lavorato con il fuoco: è lungo circa 9 metri e largo 120 centimetri nel punto di maggior ampiezza. Come seggiolino è stata usata una tavola in legno fissata con dei chiodi. L’equipaggio è così composto: noi quattro, Lucio, Antonio, Ramon, Luis, Pinco (non abbiamo mai saputo il suo nome). Oltre al nostro equipaggiamento abbiamo 250 litri di benzina, olio ed un fucile con cinquanta colpi.

Siamo su un siluro: 9 metri per 1,2 che viaggiano con un 15 cavalli, con al centro un fusto di benzina da 250 litri, comodo per sedersi e sfumacchiare. Ma se ci si incastra in una roccia che affiora o contro un ramo messo male: vedono da lontano il botto e la fumata.

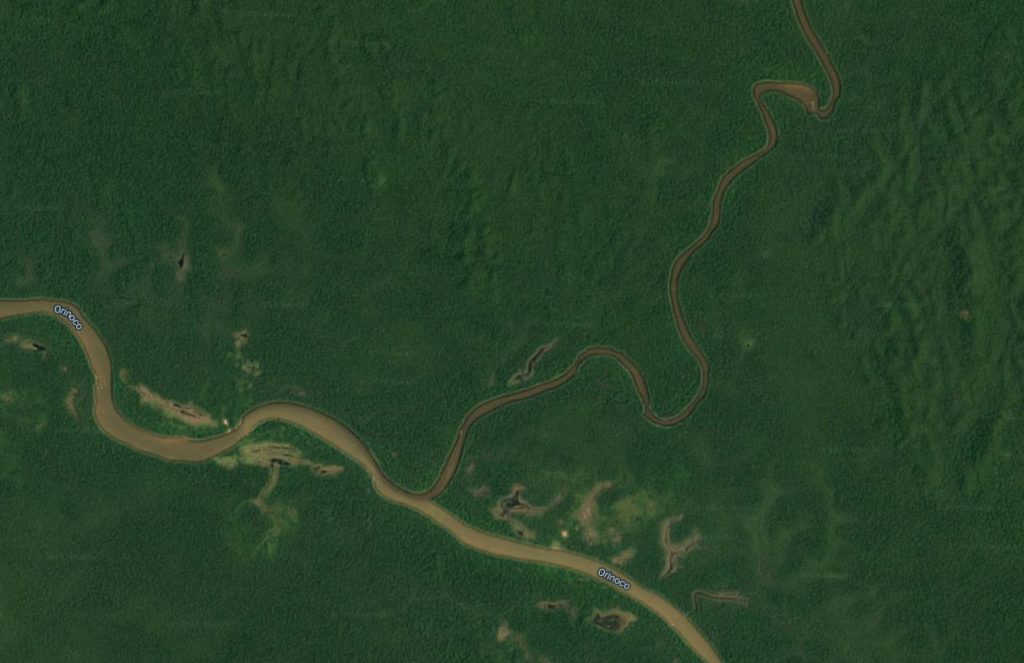

Seguiamo il Rio Padamo per due ore per poi entrare nell’Orinoco, si continua a navigare verso sud.

Ore 11.00 arriviamo alle bocche dell’Ocamo dove si trovava l’antica missione di padre Cocco, un pioniere di queste aree, uno dei più grandi conoscitori dell’etnia Yanomami. Più all’interno c’è una nuova missione salesiana. La navigazione prosegue verso est, risalendo l’Ocamo, di faccia alla sierra che confina con il Brasile.

Ore 14.00 ci fermiamo per pranzare. Noi gustiamo le nostre scatolette, le nostre guide cucinano bolliti due aironi uccisi poco prima da una fucilata di Lucio.

Ora sappiamo che avremo minimo quattro ore ancora di navigazione.

E’ passata mezza giornata dalla partenza e siamo in un mondo diverso. Abbiamo visto la missione di padre Cocco, che rappresenta un luogo di racconti mitici per chi si occupa di queste popolazioni. I nostri amici hanno sparato a due grandi aironi, in questa riserva di biosfera integrale, per sfamare il loro appetito. Gli Yanomami accendono il fuoco con il nostro accendino, alzano la fiamma per cucinare e poi abbandonano tutto acceso e fumante quando se ne vanno. Quante regole infrante in poco tempo: è proprio un nuovo mondo che ti costringe a rivedere le tue regole. Anche in ciò sta la scommessa e la scoperta della spedizione.

Ore 15.00 ripartiamo. Dopo sei ore, tra cui un paio al buio emozionanti per un’improvvisata caccia al coccodrillo (mancato anche se cercato da Lucio a nuoto), vediamo in lontananza un fuoco e sentiamo grida di ogni tipo a testimoniare il punto di attracco per il nostro villaggio: Waputaweitheri.

Sono le 21.00 quando si sbarca, abbiamo navigato quasi ininterrottamente per 14 ore, sul nostro stretto bongo. Una volta sbarcati la foresta ci circonda. Siamo accolti da una quindicina di Yanomami, alcuni con un perizoma rosso, altri con magliette sgualcite. Le donne hanno tutte dei bastoncini nel naso o che fuoriescono dalle labbra o dalle orecchie. Alcune hanno orecchini fatti con delle foglie che, per diceria popolare, mantengono lontani gli insetti.

Dove siamo finiti? Circondati da cinquanta piccoletti con bastoncini di legno infilati nel naso e nel mento. Urlanti agitando arco e frecce. Che ci toccano per sincerarsi della nostra presenza. Ma, in fondo, noi siamo curiosi di loro quanto loro di noi.

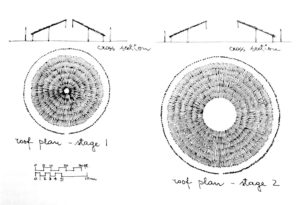

A circa cinquanta metri dall’imbarcadero, su un piccolo rilievo, ci sono sei capanne lunghe 10 metri e larghe 4 con tetto spiovente a partire da 4 metri fino ad 1.50 metri. Le capanne sono chiuse su tutti e quattro i lati anche se un lato lungo mostra evidente la sua provvisorietà causa un intreccio molto meno fitto degli altri (questo per difendersi maggiormente dagli insetti soprattutto in questo periodo). La tradizione vuole il villaggio (xapono) organizzato intorno a un cortile comune, anzi le case costituivano un solo grande anello aperto al centro, senza sostanziali divisioni interne. Oggi, le famiglie allargate tendono a limitare il loro spazio alzando pareti.

Il villaggio è composto da un’ottantina di persone.

Noi passiamo la notte in una di queste capanne, ospiti di una famiglia Yanomami. Siamo costretti ad usare un’amaca per coppia.

Accendono il fuoco dentro alla capanna causa il freddo, lo mantengono acceso sempre perché è una gran fatica ricominciare con il solo aiuto di due bastoncini di legno duro e di un po’ di esca.

Dove siamo finiti? Dentro a una amaca stretta per due, dove dobbiamo dormire. Dentro a una capanna stretta per 20, in quanti siamo alloggiati. Dentro a un villaggio la cui storia è già stata scritta 30 mila anni fa. Dentro alla foresta amazzonica a cercare quello che abbiamo dimenticato.

28 aprile 1997

Passiamo la giornata intera al villaggio.

La vita di questa comunità si svolge in 12 ore: dalle 6 del mattino, con la sveglia, alle 18 della sera.

Le prime ore della mattina sono dedicate a preparare e consumare la colazione. Proviamo del pesce-gatto bollito con banane, il platano, e spezie: lo proviamo è ottimo.

Assaggiamo pesce bollito e banane che sanno di patate. Non ci sono state morti recenti nel villaggio e, dunque, ci è risparmiata la torta di banana con trito d’ossa del defunto, perché resti tra noi, e la sua anima nella foresta!

D’altra parte il loro regime alimentare è sostanzialmente basato su questi alimenti. Tabacco (costantemente succhiato) e platano è tutto ciò che coltivano con la tecnica del taglia e brucia: quando la foresta nei dintorni è “consumata”, l’intero villaggio si sposta di una trentina di chilometri. Pesce, scimmie, formichieri e altri uccelli sono la cacciagione, vittima di lunghe frecce o piccoli dardi da cerbottana, avvelenati.

La vita è sopravvivenza, non c’è commercio. Ma d’altra parte con chi? L’unico bene è la propria vita, la necessità è la sopravvivenza biologica che è affidata a se stessi. Dall’esterno non può arrivare nulla se non malattie, sentimenti di nuovi bisogni, un machete,…

Dopo colazione gli autoctoni si dedicano alla pittura corporale e all’impreziosimento della persona con monili molto poveri e collanine colorate. Sono coperti solo da un perizoma rosso in tessuto liscio o lavorato a treccine. I colori usati per dipingersi sono il rosso ed il nero; il primo tende a sottolineare un’occasione di festa, il secondo la guerra. Alcuni dipingono solo la parte superiore del busto di nero che significa lutto familiare. Il colore rosso viene ricavato da alcune bacche (esternamente assomigliano al riccio delle castagne) le quali vengono schiacciate e mischiate con lo sputo. Si divertono con noi permettendoci di partecipare, solo come spettatori, ad alcune danze e funzioni socio-religiose.

Nelle prime ore del pomeriggio risistemiamo le nostre amache, finalmente ognuno di noi ha la propria.

Sono eleganti con poco, anzi dignitosi. Masticano i pidocchi che si tolgono e si sono infilati nelle orecchie le carte colorate delle caramelle, nel naso e nel mento i bastoncini dei lecca-lecca. Eppure spesso noi sappiamo essere più seriamente ridicoli. Forse perché ridiamo meno di cuore nei momenti concessi.

Verso sera assistiamo all’uso dello yopo o epena , sostanza stupefacente allucinogena (alcaloide) che viene insufflata, anzi soffiata da terzi, tramite una piccola cerbottana applicata alla narice di chi è di turno. Lo yopo è polvere di colore marroncino e non dà assuefazione, causa forte salivazione e provoca uno stato di ebbrezza. In questi momenti di allucinazione comune assistiamo a danze e canti raffiguranti scene di caccia o di guerra.

L’uso dell’allucinogeno è abbastanza comune a diverse latitudini. In questo caso, tuttavia, è particolare il fatto che sia consumato da tutti gli uomini, quasi ogni pomeriggio, e non solo dallo sciamano in forma rituale. In questa forma, ogni uomo attraverso lo yopo riesce meglio a mettersi in contatto con gli spiriti che ha in corpo (hekura), entra in piena sintonia con la foresta (urihi), il suo mondo spirituale e materiale: vitale.

Alcuni fumano cigarillos artigianali fatti da una pellicola ricavata da una corteccia e farciti di tabacco.

Ricordo “piste” diverse e “sniffate” diverse avvenute sui tavoli occidentali. Differenze che esprimono bisogni diversi nel consumo della droga. Qui è per trovare il contatto con gli spiriti. Da dove vengo è più una fuga da questi.

All’imbrunire notiamo che gli Yanomami si recano al fiume per lavarsi e pulirsi dai vari colori che hanno ravvivato i loro corpi. Dopo il bagno Lucio, al centro del villaggio, illustra agli Yanomami un nuovo progetto per la costruzione di un Municipio Indigeno Autonomo. In sostanza, condannando l’abbandono in cui gli indios sono lasciti dal governo venezuelano, reclama il possesso e l’indipendenza di quelle terre. Notiamo che Lucio è molto rispettato, quando parla non vola una mosca. Finito il comizio Lucio procede alla divisione dei materiali portati da noi al villaggio: tutti alla fine sono contenti e soddisfatti della divisione equa, ogni famiglia ha ricevuto qualcosa, anche il bambino più piccolo si allontana con la sua manciatina di ami per pescare.

Altro che “balcanizzazione” come fenomeno europeo. I sentimenti di autonomia che si respirano sono forti; l’antagonismo con il potere centrale, colpevole di scarsa memoria o di particolari interessi, è palese. La preoccupazione è che alle aspirazioni oneste degli indios si sovrappongano nuovi interessi politici, economici e religiosi che di queste aspirazioni fanno un uso proprio.

Alle 18.00 ci ritiriamo nella nostra capanna, insieme ai nostri padroni di casa e qualche curioso: ceniamo.

Alle 20.30 Marco e Michele vengono invitati a caccia di coccodrilli. Sono esausti ma accettano. Si spara a un paio di coccodrilli, a una anaconda ma viene ucciso solo un capibara. Cosa incredibile è vedere Lucio che, ogni volta che spara a qualcosa, si getta poi in acqua per recuperare la preda, incurante di sapere se essa sia viva o morta.

Torniamo verso le 23.30 al villaggio e finalmente ci addormentiamo.

Salgo sul bongo dalla stabilità incerta. La pila frontale di Lucio e la mia fendono il buio per inquadrare i piccoli occhi rossi del coccodrillo a pelo d’acqua. Sbuca la grossa testa di una anaconda, sfiorata dalla fucilata. Chi ci rimette il pelo è solo un capibara. Alla fine l’emozione della caccia è pari a quella del rientro nella capanna, tra i canti dello sciamano che sta curando un malato.